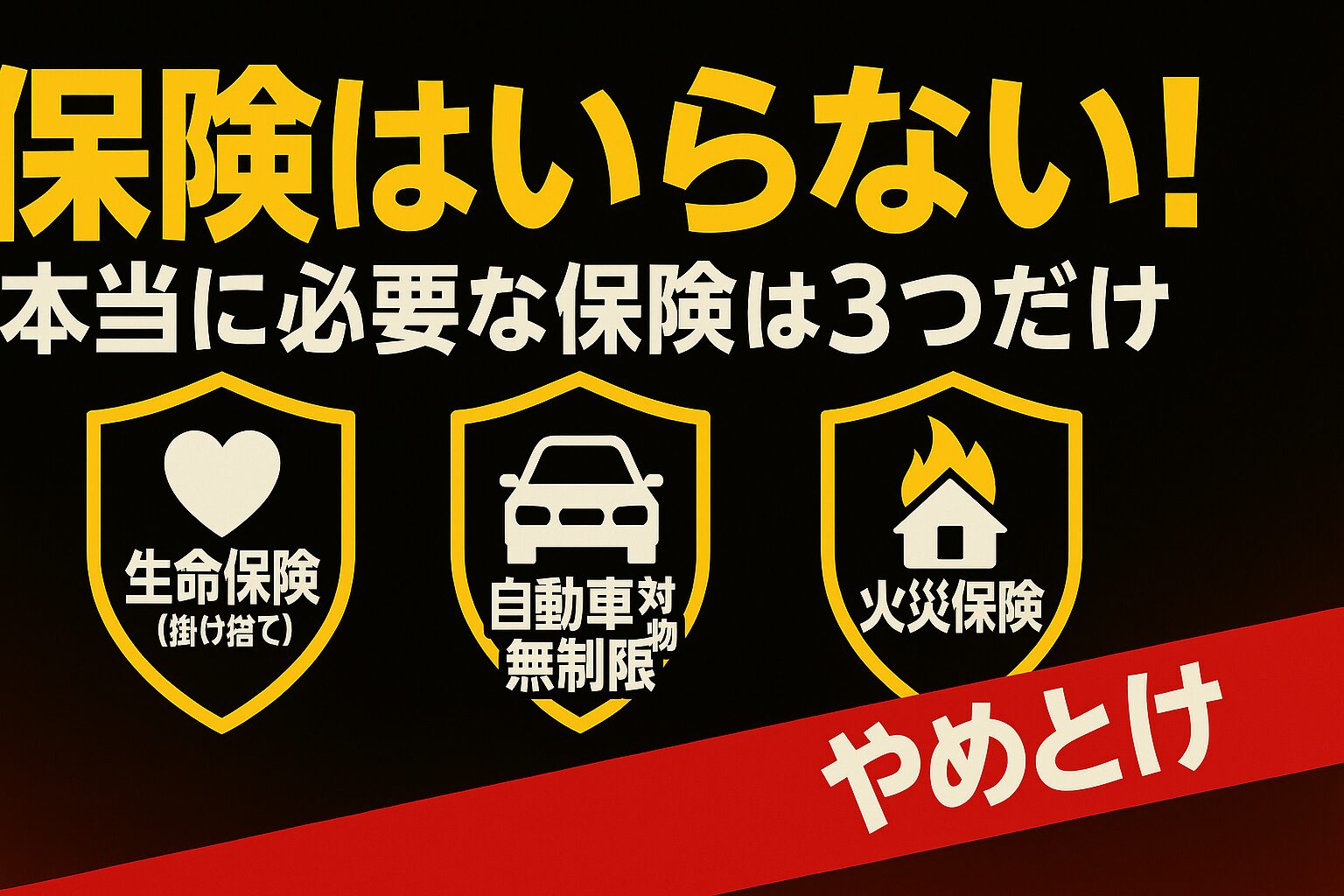

保険は3つだけで足りる。

- 掛け捨ての生命保険

(子どもがいる家庭) - 自動車:対人・対物 “無制限”

(車に乗る人) - 火災保険

(全員)

それ以外――医療保険・学資保険・貯蓄型保険は不要。

理由も代替手段もこの1記事で網羅できますよ!

念のためでいろいろ入ってる…安心でしょ?

確率が低いのに人生が壊れる損失=保険。それ以外は貯金+公的制度で十分!

- なぜ「必要な保険=3つ」に絞れるのか

- 掛け捨て生命保険の正しい入り方

- 自動車保険は“対人対物無制限”一択の理由

- 火災保険の必須範囲と選び方

- 医療保険・学資保険が不要になるロジック

- 今日からできる保険の断捨離チェックリストと乗り換え手順

守るのは“生活が壊れる事故”だけ。 “貯める”は投資&貯金へ分離しよう。

なぜ「必要な保険=3つ」に絞れるのか

結論はシンプル。確率×損失額で考えると、保険で守るべきは次の3つだけになります。

- 低確率× 超高額=保険で守る

→ 生命(稼ぎ手の死亡)/交通事故の賠償/住まいの損壊 - 中〜高確率× 小〜中額=貯金・公的制度で対応

→ 入院・通院、学費の積立、ケガの通院など

念のためで医療保険とか学資も入ったほうが安心じゃ…?

頻度が高いのに額が小さいものは保険に向かない。手数料が重く、長期では貯金に負けやすいよ。

判断ルール

- その事故が起きたら“生活が壊れる”か?

→ YES(数百万円〜億):保険対象

→ NO(数万円〜数十万円):貯金・公的制度 - 代替手段はあるか?

(高額療養費、傷病手当金、貯蓄、共済付帯特約など) - 流動性は十分か?

(いざという時すぐ使える現金・国債など)

具体例で理解

- 自動車の対人・対物

最悪億単位の賠償→無制限で保険一択。 - 家の火災・水災・盗難

再建や家財買い直しで数百〜数千万円→火災保険で。 - 稼ぎ手の死亡(子どもあり)

将来の生活費・教育費が数千万円→掛け捨て生命で。 - 入院日額・通院

高額療養費で自己負担は想像より小さい+数十万円なら生活防衛資金で対応→医療保険は不要になりがち。 - 学資保険

積立目的は投資・貯金で代替可(途中解約のペナルティも)→不要。

まずやる棚卸しチェック

- いま入っている保険:商品名/月額/目的

- そのリスクの最大損失はいくら?

- 公的制度や貯金で代替できるか?

- 重複してない?

(個人賠償・傷害・医療特約など)

守るは保険、貯めるは貯金・投資。 役割を混ぜないことが、最短で家計を強くするコツ。

この基準が分かったところで、次は各保険の“正しい入り方”へ進みます👇

- 掛け捨て生命保険

(必要条件・金額の決め方・期間・商品タイプ) - 自動車:対人対物“無制限”

(外せない補償・外してよい特約) - 火災保険

(建物/家財/水災/個人賠償の要否)

掛け捨ての生命保険(子どもがいる家庭)

先に結論

「子どもが独立するまでの“生活費と教育費”を、最小コストで穴埋めする」ためだけに入る。

→ だから掛け捨て(定期 or 収入保障)一択。貯蓄型や医療系の特約は不要。

終身のほうが返ってくるからお得じゃない?

保険は万一の穴埋め用。貯める機能を混ぜると割高になりやすいんだ。

1)入るべき人/いらない人

- 入るべき人

- 子どもがいる(未就学〜学生)

- 片働き or 収入に大きな差がある

- 住宅ローン返済中

(※団信で死亡時は残債ゼロが多いが、生活費は残る)

- いらない/薄くてよい人

- 独身・子なし

- 共働きで双方の収入だけで生活が回る

- 金融資産が十分にあり、万一でも生活が崩れない

2)いくら必要?(超シンプル計算法)

考え方は「必要保障額=生活費の穴+教育費 −(公的保障+貯蓄+団信)」。

- 生活費の穴:手取りの月生活費 × 12 × 必要年数

(必要年数=末っ子が独立するまでの年数が目安) - 教育費:進路で幅が大きいので、家計の想定でざっくり見込みを置く

- マイナス要素

- 公的保障(遺族年金など)

- すでにある貯蓄・学資の手当

- 住宅ローンの団体信用生命保険で残債ゼロになる分

例(ざっくりの考え方)

- 月の生活費20万円、必要年数15年 → 20万×12×15=3,600万円

- 教育費の見込みを800万円

- 貯蓄500万円、公的保障の想定分600万円、団信で住宅ローンは相殺

→ 必要保障額=3,600+800−(500+600)=3,300万円

※ 例なので、あなたの数字に置換してね。

とりあえず3,000万”で丸めていい?

ざっくり帯でOK。過不足は後述の“収入保障”で自然に調整できるよ。

3)商品タイプの結論:定期 or 収入保障

- 収入保障保険(おすすめ)

- 亡くなったら毎月◯万円を満期まで受け取るタイプ

- 時間が経つほど必要保障額が減る現実に合っており、保険料が割安になりやすい

- 「月15〜20万円 × 子ども独立まで」を基準に置くと設計しやすい

- 定期保険(シンプル)

- 亡くなったら一括で◯千万円を受け取るタイプ

- 設計が簡単。学費など一時金が必要と考えるならこちら

👉 迷ったら収入保障を第一候補に、学費の山だけ一時金で補いたい場合は定期を少額ミックスすると良き。

4)保険期間の決め方(いつまで?)

- 基本は末っ子が22歳になる年度末まで

- 途中で家計が強くなれば減額・解約OK

(掛け捨ての身軽さがメリット)

5)いくら払う?(相場感と節約術)

- ネット通販型(対面販売でない)だと同じ保障でも安いことが多い

- 喫煙・健康体の告知で保険料に差が出る

(禁煙で優良体になると下がる) - 年払いのほうがわずかに割安になりやすい

更新型ってダメ?

年齢で自動的に値上がりしやすい。全期型(期間固定)のほうが計画が立てやすいよ。

6)付けなくていい特約

- 三大疾病・先進医療・医療系の特約:原則オフ

- 入院等は高額療養費制度+緊急資金で対応できる設計にする

- 貯蓄機能:不要(貯めるのは投資・貯金で)

7)申し込み前チェックリスト

- 保障目的は「子どもが独立するまでの生活費・教育費」に限定したか

- 必要保障額(ざっくり)=生活費の穴+教育費−(公的保障+貯蓄+団信)を計算したか

- 収入保障or定期のどちらにするか決めたか

- ネット通販型/全期型で見積もり比較をしたか

- 特約は付けない方針を徹底したか

- 将来の減額・解約が容易か(約款の確認)

守る額だけ、必要な期間だけ、最安で。 これが生命保険の正解。

自動車保険は「対人・対物“無制限”」一択(車に乗る人)

他人へのケガ(対人)と物の損害(対物)は“無制限”で入る。ここだけは絶対にケチらない。

あんま乗らないし、対物は1,000万円で足りない?

相手が高級車・店舗・電柱・ガードレール・信号機だと、1,000万円では全然足りないことがある。億単位の賠償例も珍しくないんだ。

なぜ“無制限”か?(理由は3つ)

- 賠償額の上限が読めない

人身事故の治療・慰謝料・休業損害、物損では店舗休業補償まで加わると、上限予想がほぼ不可能。 - 自己破産でも残る賠償がある

重大過失の賠償は人生が詰むリスク。保険で無制限にしておくのが現実的。 - 保険料差が小さい

上限をケチっても保険料はほぼ変わらず、守りだけ弱くなる。コスパ最悪。

必須セット(これさえ押さえればOK)

- 対人賠償:無制限

- 対物賠償:無制限

- 人身傷害:3,000万〜無制限(搭乗者含む)

- 自分・同乗者の治療費・休業損害も実費ベースでカバーできる設計が安心

- 無保険車傷害:2億 or 無制限

- 相手が“無保険・最低限”でも、自分を守れる

相手が悪いなら相手の保険でしょ?

100:0はレア。過失割合が付くのが普通。自分の人身傷害は“自分のために”必須だよ。

あると安心の特約(優先度つき)

- 弁護士費用特約(◎)

相手との交渉でモメたときの弁護士費用を補償。コスパ抜群。 - 対物超過修理費特約(〇)

相手車の時価超過分をカバー(高年式・旧車相手で揉めやすい部分)。 - ロードサービス(〇)

レッカー・バッテリー上がりなど。自動付帯の会社も多い。 - 代車費用・レンタカー特約(△)

日常で車が必須なら検討。

逆に外していい(または注意)

- 車両保険(一般)

新車・ローン利用・通勤通学で使用…などなら検討。中古で時価が低い場合は、車両保険より“貯金”のほうが合理的なことも。 - 運転者家族限定・年齢条件

条件を厳しめに絞るほど保険料は下がる。家族構成が変わったら即見直し。 - ゴールド免許割引

会社間で差が大きい。ネット型で一括見積もりすると節約効果大。

見積り時の“固定チェックリスト”

- 対人:無制限

- 対物:無制限(+対物超過)

- 人身傷害:3,000万以上(できれば無制限)

- 無保険車傷害:2億 or 無制限

- 弁護士費用特約:付ける

- 年齢条件・運転者限定:現状に最適化

- 走行距離・使用目的(通勤/業務):正しく申告

- ネット見積りで3社以上比較(同条件で)

よくある誤解 Q&A(サクッと)

- Q自賠責があるから最低限でいい?

- A

NO。 自賠責は対人の基本部分のみ。対物はゼロ、賠償上限も低い。任意保険は必須。

- Q年間走行少ないから軽めでOK?

- A

NO。 起きるときは一発で人生級。走行距離で減るのは“発生確率”のみ、損失額は同じ。

- Q保険料が高い…

- A

ネット型+条件最適化でまず圧縮。無制限を下げるのは最後でも絶対NG。

事故は1回で人生が変わる。 対人・対物“無制限”は家計の防波堤。ここは削らない・迷わない。

火災保険(全員)

持ち家も賃貸も「住まい×家財×賠償」をセットで考える。

- 持ち家:建物+家財+個人賠償

- –賃貸:家財+借家人賠償+個人賠償(建物は大家の保険)

賃貸だから火災保険いらない?

建物は大家の守備範囲でも、あなたの家財や賠償はあなたの守備範囲。賃貸でも必須だよ!

1) まず決めるのは何を守るか

- 建物(持ち家):家そのもの。再調達価格(建て直し費用)で設定

- 家財(全員):家具・家電・衣類・PC・自転車など“持ち物”

- 賠償(全員):

- 個人賠償責任特約…日常生活の対人・対物(例:自転車事故・店舗商品を壊した等)

- 借家人賠償(賃貸)…自室からの出火・水漏れで部屋を損傷したときの大家への賠償

2) 補償の範囲(外せない/要検討)

外せないコア

- 火災・落雷・破裂/爆発

- 風災・雹災・雪災(台風・豪雪対策)

- 水濡れ(配管・上階からの漏水)

- 盗難・騒擾(家財が対象)

- 水災(要検討)

河川氾濫や浸水のリスクが地理的に高い地域なら付ける

よくある落とし穴

- 水災を外して保険料は下げたが、浸水エリアだった

→ 事前にハザードマップで確認 - “破損・汚損”特約を外してスマホや家具の不注意破損が出ない

→ 生活スタイル次第で検討

3) 持ち家と賃貸の正解セット

持ち家(戸建/分譲マンション)

- 建物:再調達価格で設定

- 家財:家族人数×生活レベルで十分額に

- 個人賠償:1億円以上(できれば無制限)+示談交渉付き

- 水災:地域のリスクで判断(沿岸・河川近くは付帯推奨)

賃貸

- 家財:必須(火事・盗難・水濡れに備える)

- 借家人賠償責任:必須(原状回復の大家への賠償)

- 個人賠償:1億円以上+示談交渉

- 退去時トラブル対策に修理費用特約が付く商品も◎

指定の保険に入れって言われた…

加入自体は必要でも、保険会社の指定は法的に必須とは限らない。補償内容と保険料を比較して選ぼう。

4) 地震・噴火・津波は地震保険(火災保険とは別物)

- 火災保険では地震・津波の損害は原則出ない

- 日本で住む以上、建物/家財ともに地震保険の付帯を検討

- 補償上限や評価方式が独特なので、建物の耐震性・地域リスクとセットで設計

5) 金額の決め方(サクッと時短)

- 建物:新築同等に建て直す費用(延床面積×単価の概算でもOK)

- 家財:

- 目安:単身300〜500万/2人600〜800万/ファミリー800〜1,500万

- 高額品(時計・カメラ・PC等)は明記物件特約や支払限度を確認

- 個人賠償:1億〜無制限(自転車事故の高額賠償に備える)

6) 節約のコツ(削ってはいけない所は削らない)

- 長期契約(5年)で割引

ただし中途解約返戻の規約も確認 - 地震保険は割引制度

(耐震等級・免震等)を活用 - 家財の過小設定はNG

(支払い時に減額されやすい) - ネット申込・一括見積で同条件比較

(補償は落とさず保険料を下げる)

7) 事故が起きたときの“やること4つ”

- 身の安全確保・二次被害の防止

(感電・漏水ストップ等) - 写真・動画で記録

(広角→寄り、全体→個別、購入レシートがあれば添付) - 保険会社へ連絡

(事故受付No.をメモ) - 修理見積 or 罹災証明の用意

(自治体・業者と連携)

8) 申込前チェックリスト

- 持ち家or賃貸で守る対象(建物/家財/賠償)を決めた

- 家財額は“買い直し額”で設定した(過少NG)

- 個人賠償は1億〜無制限&示談交渉付き

- 借家人賠償(賃貸)は付帯した

- 水災はハザードマップで要否判断

- 地震保険の要否を家族で合意

- 同条件で3社以上見積して比較

火災保険は“住まいの総合守備”。建物・家財・賠償をセットで考えるのが最短ルートです。

医療保険・学資保険が「原則不要」な理由

入院・通院は高額療養費+(会社員なら)傷病手当金+生活防衛資金でカバー。

教育資金は積立(新NISA等)でつくる。

だから 医療保険・学資保険は原則いらない、がロジックです。

え…保険入ってないと不安…

頻度が高い小さな出費は保険より貯蓄が効率的。公的制度を使えば“家計が壊れる”規模にはなりにくいよ。

① 医療保険が不要なワケ(代替:公的制度+緊急資金)

- 高額療養費制度

1か月の自己負担には上限あり(所得に応じて計算)。想像より窓口負担は小さくなる。 - 限度額適用認定証

入院前に提出でその場の支払いも上限までに抑えられる。 - 傷病手当金(会社員)

療養で働けない間、最長1年6か月・標準報酬の約2/3。 - 付加給付(健保組合)

加入先によってはさらに自己負担が軽くなる制度も。 - 生活防衛資金

生活費2〜4か月分を現金で確保しておけば、差額や雑費はここから吸収できる。

ミニ試算

- 日額給付3,000円の医療保険:月3,000円×20年=72万円支払い。

- 一方、緊急資金+高額療養費なら“家計崩壊級”を回避しつつ、72万円は手元に残る(使わなければそのまま資産)。

よくある反論 → こう考える

- 「先進医療が心配」

→ まず発生確率と費用の実態を。必要なら“先進医療特約だけ”ピンポイントでOK。 - 「がん治療の通院費が…」

→ まず高額療養費+傷病手当金、不足は防衛資金で。広く浅くの医療保険より狭く深くの特約が合理的。

例外(入ってもよいケース)

- 自営業・フリーランスで収入補償の公的制度が薄い

- 防衛資金がまだ貯まっていない初期フェーズ

- 既往症・家系リスクなどで特定保障をピンポイントに買いたい

医療費の山は制度+現金クッションで越える。広く浅い保険はコスパ負けしがち。

② 学資保険が不要なワケ(代替:積立投資+流動性)

- 目的は“貯めること”であって、保険(保障)ではない

- 途中解約の元本割れ・流動性の低さが最大の弱点

- インフレに弱い

固定利率や低利での長期拘束は、物価上昇に追いつきにくい - 用途縛り

受取時期・使い道の柔軟性が低い

合理的な代替プラン

- 毎月の自動積立

- 低リスク派

→ 個人向け国債(変動10年)+定期をコアに - 成長取り込み派

→ 新NISAのつみたて枠でインデックス積立(長期・分散・低コスト)

- 低リスク派

- 目的別口座(教育費)を作り、“引き落とし=積立”の仕組み化

- 受験・入学のピーク年だけ定期を厚く、平時は投信で増やす“ミックス”も◎

ミニ比較

- 学資保険

解約柔軟性×/インフレリスク〇/元本割れリスクあり - 新NISAつみたて

流動性〇/長期期待リターン〇/途中取り崩し可 - 国債変動10年

元本保証/金利が上がれば利息も上がる/途中換金も規約内で可

例外(使ってもよいケース)

- 「強制貯蓄じゃないと続かない」タイプ

(行動デザインとして使う) - 保障付学資で“親の万一”のみ薄くカバーしたい

(ただし生命保険で本丸を守るほうが合理的)

学資は“安全”って聞いたけど?

“安全”と“有利”は別物。安全は国債や現金、増やすは投資と役割分担が王道。

③ 今日からの実行プラン

- 公的制度の確認

- 健康保険の種類(協会けんぽ/健保組合)

- 付加給付の有無・内容

- 会社員なら傷病手当金の条件

- 生活防衛資金を先に完成

(目安:生活費3〜6か月分) - 医療保険の断捨離

- 日額型は原則解約候補

- 先進医療が不安なら特約だけ最小で

- 教育費の仕組み化

- 目的別口座を作成

- 毎月の自動積立を設定(国債/つみたてNISAの配分を決める)

- 年1回レビュー

- 家族構成・収入変化・学年進行に合わせて金額を調整

よくある質問

- Q入院の長期化が怖い…

- A

傷病手当金+高額療養費で“医療費と収入”の両面をカバー。不足分は防衛資金で吸収する設計が王道。

- Q教育費っていくら積み立てればいい?

- A

まずは月1〜2万円から。児童手当・ボーナスも“自動で教育口座へ”がコツ。

守る保険は3つだけ、他は仕組みで貯める。これが家計を強くする最短ルートです。

まとめ|不要な保険はいらない。必要なのはこの3つだけ

- 掛け捨ての生命保険

(子どもがいる稼ぎ手) - 自動車保険:対人・対物 “無制限”

(車に乗る人) - 火災保険

(家財+個人賠償/賃貸は借家人賠償も)(全員)

この3つだけで“家計が壊れる事故”を守る。

医療保険・学資保険・貯蓄型保険は原則不要(公的制度+緊急資金+積立で代替)。

なぜ3つで足りる?

- 低頻度×超高額=保険で壁を作る

(死亡・巨額賠償・住まい損壊) - 中高頻度×小中額=貯金・公的制度で吸収

(入院・通院・学費など) - “貯める機能”は投資/貯金で分離した方がコスパ◎

医療保険切って大丈夫?

高額療養費+(会社員なら)傷病手当金+防衛資金3〜6か月で家計崩壊級は回避できます。

3つの正解セット

- 生命(掛け捨て)

収入保障or定期。末子22歳までを目安。特約は原則オフ。 - 自動車

対人/対物無制限+人身傷害(3,000万〜)+弁護士特約。 - 火災

- 持ち家…建物+家財+個人賠償(水災は地域で判断/地震は別加入)

- 賃貸……家財+借家人賠償+個人賠償(自転車事故も想定)

今日やるToDo

- いまの契約を棚卸し(目的・金額・重複)

- 上の3種を整備(不足分は追加、重複は削る)

- 医療・学資・貯蓄型は解約候補(例外:先進医療だけ少額特約)

- 浮いた保険料 ⇒ 防衛資金→つみたてNISAへ自動で回す

FIRE(経済的自立)を目指すための全体像を見たい方はこちら👇

当ブログは一次情報に基づいて執筆しています

コメント